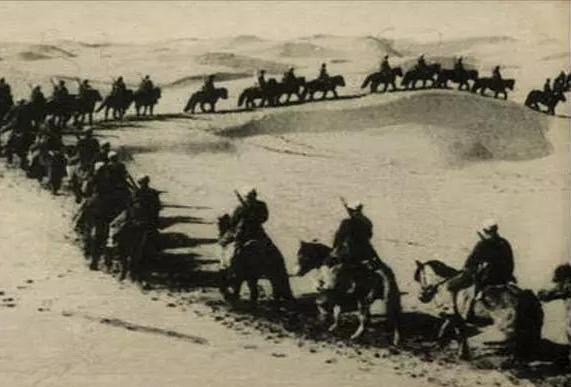

1951 年,由马家军改编来的解放军 7 师,有部分官兵发动叛乱,王震叫来 7 师师长,气道:“你的部队叛变了,你说该怎么办?” 韩有文站在王震办公室的地图前,手指无意识地抠着军装纽扣 —— 那枚刚换上不久的 “八一” 军徽,边缘还带着新镀的黄铜光泽。 窗外的迪化正飘着雪,风卷着沙粒打在窗棂上,像极了昨夜奇台县城传来的枪声。 三天前,昌吉县城的银行被抢时,马彦龙正骑着缴获的战马,挥刀劈向柜台后的职员。 他的马靴上还沾着血,那是刚杀了两名解放军税务员的痕迹。 这个在马家军里当了十年连长的汉子,总念叨着 “马主席(马步芳)会回来的”,怀里揣着张泛黄的旧照片,是 1947 年马步芳给他授勋时拍的。 此刻他身后的叛军们,正把抢来的布匹往马背上捆,有人喊着 “杀回青海去”,声音里带着被酒精烧起来的狂热。 这股狂热的根,扎在 1949 年的秋天。当时韩有文接掌的骑兵第 5 军,刚从兰州战役的惨败中逃到新疆。 士兵们大多是被马家军抓来的撒拉族、回族青年,家里的牛羊早被马步芳的部队征用,却还要对着 “马家祠堂” 的牌位磕头。 改编成解放军 7 师时,韩有文在全师大会上说 “要当人民的兵”,台下却有老兵偷偷骂 “忘恩负义”。 他们不懂什么叫 “人民”,只记得马鸿逵说过 “跟着姓马的才有饭吃”。 1950 年 3 月的阜康,第一个火星被点燃。中士马祥翕借着查哨的名义,在营房里召集了二十多个同乡。 掏出藏在马鞍下的经卷:“阿訇说了,解放军要毁清真寺,咱们得先动手。” 这些士兵大多没读过书,把 “思想改造” 听成 “要改信教”,当晚就砸了乡公所的牌子,抢了供销社的盐巴 —— 在缺盐的戈壁滩,这比金银还管用。 王震的怒气里藏着更深的焦虑。办公桌上堆着六份电报,分别来自昌吉、奇台等六个县市,最上面那份写着 “叛军持马刀冲击县政府,干部牺牲 17 人”。 他想起 1949 年和平解放新疆时,自己骑着马进迪化,各族群众捧着馕来欢迎,现在这些笑脸可能又要蒙上恐惧。 “韩有文,” 他抓起电报拍在桌上,“你带的兵,用的还是马家军那套 —— 杀人、抢东西,他们忘了自己穿的是谁的军装?” 韩有文的回答带着颤音:“司令员,给我一个团,我亲自去平叛!” 他心里清楚,叛军里有不少是他过去的部下,比如马彦龙,当年在青海时还替他挡过流弹。可此刻那些人眼里的疯狂,让他陌生得发冷。 平叛的战场像场新旧时代的碰撞。1951 年 2 月的昌吉戈壁,叛军的马队扬起漫天黄沙,马彦龙举着镶银的马刀嘶吼,刀刃上还留着砍断电话线的豁口。 而解放军的 T-34 坦克正碾过冻土层,履带卷起的冰碴子打在叛军的马腿上,惊得马匹人立而起。 这是新疆军区第一次动用战车营,驾驶员是刚从苏联学成归来的战士,看着望远镜里挥舞马刀的叛军,忍不住嘀咕:“这都什么年代了。” 奇台县城的巷战更惨烈。叛军躲在清真寺的宣礼塔上往下扔手榴弹,解放军的步兵却在喊话:“放下武器,回家分土地!” 有个 16 岁的叛军娃娃,被马祥翕逼着举枪,听见喊话时愣了神 —— 他老家的宁夏,上个月刚来了土改工作队,给他家分了两亩水田。 这一愣神的功夫,解放军已经冲上来缴了他的枪,递给他一个热馒头:“你爹娘还在等你回家。” 马彦龙在最后一场战斗中被坦克炮击中时,怀里还揣着那张马步芳的照片。 照片被弹片撕开,露出背面他当年写的 “誓死效忠” 四个字。 而被俘虏的 2000 多名叛军里,有七成是像那个 16 岁娃娃一样的普通士兵,他们对着解放军战士哭:“我们以为真能回青海当军官。” 平叛后的迪化监狱,韩有文去给俘虏们讲话。他脱下军装,露出里面打补丁的旧衬衣:“我跟你们一样,都是穷人家的娃。 马步芳给过你们啥?除了鞭子就是谎言。” 他指着窗外正在盖的土坯房,“解放军给你们分土地、盖学校,这才是活路。” 有个老兵突然哭了,他想起 1948 年被马家军抓壮丁时,儿子才刚出生,现在听说老家已经分了地,媳妇正带着娃等他回去。 王震的处理方针像把精准的手术刀:马彦龙等 12 名首恶被处决,尸体拉到各县示众,旁边贴着他们的罪状;而被裹挟的士兵,大多被遣送回家,发了路费和粮食。 有个叫马成的士兵,回家后成了村里的民兵,1952 年还带着解放军去抓残余的叛乱分子。 他总说:“解放军没杀我,还让我看清了谁是真坏蛋。” 那年冬天,迪化的雪化时,骑兵 7 师的番号被撤销,剩下的士兵编入其他部队。 韩有文调任军区参议,每次路过昌吉,都会去看那座被叛军烧毁的银行旧址 —— 现在已经盖起了百货公司,维吾尔族售货员正给哈萨克族牧民递布料。